쇠얀 키에르케고어(저자) 표재명(역자), <철학의 부스러기> (1844, Philosophical Fragments) - 신앙과 이성의 문제-

쇠얀 오뷔에 키에르케고어(Søren Aabye Kierkegaard (1813.5.5. - 1855.11.11) 42세 사망.

키에르케고어는 누구인가? 기독교의 변증가, 실존주의 사상가, 순교자, 문학가, 심리학자, 천재이다. 진리를 사랑한 소크라테스를 좋아했고, 진리에 대한 열정이 식어버리고 교리와 형식만 남은 기독교 세계에 '기독교의 진리가 무엇인지'를 일깨워주려던 사람이었다. 참나를 발견하고자 했고, 영원한 행복의 길이 무엇인지를 탐구하였으며, 비로소 참다운 그리스도인이 되는 길을 추구했던 진지한 사람이다. 그는 "19세기를 살았지만 20세기에 들어와서야 알려진 대기만성의 사상가, 20세기보다는 오히려 21세기의 문제를 꿰뚫어본 사상가, 문학과 철학과 종교를 완전히 융합시킨 사상가"라는 평가를 받는다. 지성과 상상력, 진리와 아름다움, 철학과 시, 객관과 주체를 결합하는데 플라톤을 필적할 사람은 단 한 사람 외에는 없다. 바로 키에르케고어이다. 키에르케고어는 짧은 생애 동안에 질적으로 양적으로 다양하고 풍성한 저술을 남긴 탁월한 사람이다.

키에르케고어는 20권의 저술과 25권의 일기를 포함하여 45권의 저서를 남겼다. 그의 저술은 3가지 축으로 이루어졌다. 철학서적, 강화집(기독교 설교집), 그리고 일기이다. 그의 저술이 난해하다고 여겨지기 따문에 풍자와 우화와 비유, 무릎을 치게 하는 명언들이 많은 사람들이 접하지 못한 것은 참으로 안타까운 일이다. 폴 틸리히는 키에르케고어의 필독서 2권을 추천하였는데 <죽음에 이르는 병>(1849)과 <불안의 개념>(1844)이었다. 전자는 '절망의 문제'를 다룬 작품이고, 후자는 '불안의 문제'를 다룬 작품이다. 다분히 개인적인 경험을 바탕으로 한 심리학적인 요소가 강한 작품들이다.

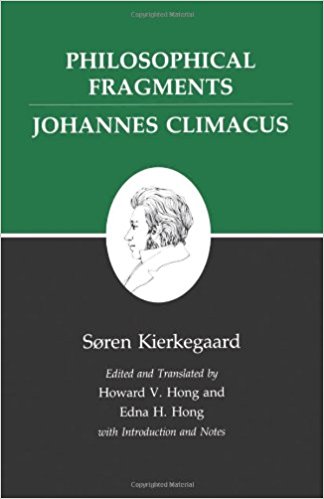

그런데 키에르케고어 사상의 중심이 되는 책은 <철학의 부스러기>(Philosophical Fragments, 1844)와 <철학의 부스러기의 결론적 비학문적 후서>(Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, 1846)이라는 두 책이다. 이 책을 읽지 않고는 키에르케고어의 사상을 제대로 이해할 수 없다. 이 책은 헤겔 사변철학 또는 이성철학에 바탕을 둔 당시의 기독교 신학과 대비되는 진짜 기독교의 논리, 참된 기독교의 정수를 보여주려는 목적으로 기록되었다. 오늘날 한국의 기독교의 모습을 보자. 그리스도 없는 기독교, 회개 없는 구원, 바른 행함이 결여된 교리적 믿음, 진리에 대한 사랑과 정열과 경탄을 상실한 기복주의 기독교, 인격과 삶의 변화를 주지 못하고 구호에 불과한 기독교에 대하여 통렬한 비판을 가하고 있다.

그렇다면 <철학의 부스러기>는 어떤 책인가? 왜 저자가 요하네스 클리마쿠스로 되어 있나? 책 제목에 '부스러기'라는 의아스러운 제목이 붙은 배경은 무엇인가? 이 책의 내용은 무엇인가? 결론적으로 저자가 우리에게 말하고자 하는 바는 무엇인가? 이러한 궁금증에 대하여 풀어가보도록 하자.

<철학의 부스러기>는 소크라테스와 예수의 진리관을 비교하고 있다. "진리를 배울 수 있는가?" "참된 진리인 덕(virtue)은 어떻게 얻어지는가?" "참된 행복을 얻는 길은 무엇인가?" 이 책은 질문하고 있다. 키에르케고어가 소크라테스를 좋아하는 이유는 적어도 소크라테스는 인간의 무지를 안다는 면에서 가장 똑똑한 사람이기 때문이다. 아마도 당대의 철학자 헤겔이 <역사철학강의>와 <정신현상학>에서 보여주듯이 절대이성 또는 절대정신을 말하면서 이성을 절대의 자리에 놓았다. 이러한 헤겔철학의 영향을 받은 기독교 신학도 사변적이 되었다. 교리를 곧 기독교로 착각한 것이다. 키에르케고어는 말한다. "교리는 기독교가 아니다." "실존이 본질에 앞선다." 키에르케고어가 보았을 때 생각이나 철학보다도 철학자가 더 중요하다. 기독교인이 믿는 바 교리보다도 기독교인의 삶에 체화된 진리를 따르는 삶이 더 중요하다. 헤겔의 사변철학은 역사를 절대정신이 실현되어가는 과정으로 보았다. 헤겔철학은 집단이나 역사의 필연성을 강조하는데, 여기에는 개인의 결단이나 참여가 결여되었다. 헤겔의 사변철학과 마찬가지로, 당대의 기독교는 교회와 삶이 분리되어 있었다. 교리체계는 완벽하나 삶의 변화는 없었다. 왜냐하면 국가교회이므로, 공무원이 되려면 세례를 받고 교인이 되어야 했기 때문이지 진리에 대한 열정이나 사랑은 없다. 키에르케고어에게는 철학보다 철학자가 더 중요하다. '무엇'을 아느냐보다 '어떻게' 사느냐가 더 중요하다. 키에르케고어는 철학의 중심을 로고스(이성중심)에서 파토스(정열과 의지)로 이동시킨 사상가이다. 키에르케고어로 말미암아 철학의 주제가 로고스에서 파토스로 넘어가게 된 전환점이 되었다.

<철학의 부스러기>는 어떤 책일까? 왜 이름이 '부스러기'일까? 무슨 내용일까? 누가 썼는가? 왜 썼는가? 영어 이름은 Philosophical Fragment(s), crumbs라고도 쓴다. 이는 분명 헤겔의 거대한 체계이론에 반대하는 것이다. '부스러기'라는 사안은 1) 눅16장의 부자와 거지 나사로 (메모, 개들이 먹는 부스러기라도 먹겠나이다.)에서 부자는 지옥에 거지 나사로는 천국에 간 비유를 떠올리게 한다. 이건 누가 해설한 것이지? 2) 오병이어의 기적에서 부스러기가 12광주리나 남았다. 이게 또 어떻게 해석되는 것일까? 헤겔의 체계이론은 절대 이성, 절대 정신을 강조한다. 여기에는 결단과 의지와 같은 인간 실존의 자유와 인간의 삶의 문제가 빠져 있다. 진리가 무엇이냐?를 말했지, 어떻게 그 진리와 관계하느냐? 어떻게 사느냐 하는 how-question이 빠져 있다. 그래서 이름을 그렇게 비꼬듯이 지은 것이다. 헤겔의 <정신 현상학> 뭔가 있어 보이는데, <철학의 부스러기> 뭔가 삐딱하고 비꼬는 듯한 느낌이다.

<철학의 부스러기>는 철학과 종교, 신앙과 이성, 영원과 역사의 문제를 다룬다. "진리를 배울 수 있는가? 진리를 배울 수 있다면 진리에 도달하는 방법은 철학(이성)인가 신앙인가?" 하는 물음을 다루고 있다. 이성 중심의 입장에서 철학과 신학을 전개한 칸트, 헤겔, 슐라이어마허는 초월의 영역을 알 수가 없다. 그들을 자연주의자라고 부른다. 반면에, <철학의 부스러기>에서 제시하는 것은 초월, 즉 영원하고 절대적인 신을 알 수 있는 길은 '오직 신앙'을 통해서만 가능하다고 답하고 있다. 신앙과 이성은 양립할 수 없다. 인간은 죄로 인하여 이성이 온전하지 않기 때문에 초월을 알 수가 없다. 다만, 초월을 알 수 있는 조건은 회개와 믿음을 통하여 시간 속에 오신 신(God-in-time)이라는 성육신의 역사적 계시를 믿는 것이다. 오직 신만이 진리를 아는 조건과 진리를 인간에게 줄 수 있다. 헤겔이 절대 정신과 절대 이성을 강조하여 인간의 가능성을 극대화하였다면, 키에르케고어는 절대 역설인 신의 계시와 은총을 말하고 있다.

여기서 <철학의 부스러기>의 가명의 저자 요하네스 클리마쿠스에 담긴 암호를 풀어보자. 요하네스는 성경의 사도 요한을 말하고, 클리마쿠스는 인간의 노력과 실천을 상징하는 '사다리'를 말한다. 요하네스 클리마쿠스는 말씀과 삶의 일치, 지행합일을 추구하는 인간을 상징한다. 클리마쿠스는 '사다리'를 상징하는데, 진리에 도달하는 길이 무엇이냐를 묻고 있는 것이다. 성경에 나오는 야곱의 사다리(창28장)과 하늘을 오르락 내리락하는 환상(요1장)을 상징한다. '어떻게' 진리에 도달할 수 있는가? '어떻게' 인간은 변화될 수 있는가? 그것은 죄에 대한 자각하고 회개하고 신의 은총과 계시를 믿음을 통해서만 가능하다.

키에르케고어는 어거스틴과 터툴리안의 전통을 따르고 있다. "믿지 않으면 이해할 수 없다"(어거스틴) "불합리한 고로 믿는다."(터툴리안) 그렇다면, 오직 믿음을 강조하는 개신교는 지성과 철학을 반대하는가? 바로 이 부분이 키에르케고어의 사상을 오해하는 부분이다. 결코 아니다. 키에르케고어 철학의 중심은 바로 이성과 계시의 종합 가능성을 모색하는 것이다. 이성은 시간 속에 온 영원, 성육신의 계시를 '역설'로 받아들인다. 이해하지 못하는 것이다. 절대이성은 이성의 오만함을 가리킨다. 중생하지 않은 이성을 말한다. 절대 이성은 신 위에 있기 때문에 결코 신을 인식하지 못하고 인식한다할지라도 '신을 부조리하다'고 말하며 인정하지 않는다. 그러나 신앙이성이 있다. 이것은 신의 은총으로 믿음의 선물을 받아 성육신의 계시를 받아들였을 때, 비로소 자신의 죄를 인정하고 이성의 교만함을 뉘우치게 된다. 이렇게 중생한 이성은 성령의 역사와 계시의 빛 하에 있으므로 비로소 신앙을 풍성하게 해준다. 이성은 신앙을 부정하는 것이 아니라 완성하여 준다. 1850년 키에르케고어 일기를 보면, "이성은 신앙이 믿는 바를 이해하지 못한다. 그러나 그럼에도 불구하고 이성은 신앙을 여전히 파악하는데 완전히 성공하지 못했다고 해도, 이성이 신앙을 영예롭게 하는데 결정적이 되거나, 그렇게 할 수 있는 조건이 될 만한 무언가가 있다."라고 적고 있다.

이성은 성육신하신 하나님이신 예수 그리스도를 '부조리'하다고 거부하지만, 이것은 인간의 이성이 죄 아래에 있기 때문이다. 하나님은 오히려 "인간의 이성이 부조리하다."라고 선언한다. 인간이 회개할 때, 절대이성이라는 교만의 자리에서 '이성은 해임되었다'(The understanding is discharged). 키에르케고어는 통속적으로 해석하듯이 비합리주의자가 아니다. 오히려 기독교인이 되었을 때 비로소 바르게 생각하기를 시작한 것이다. 절대이성이냐 신앙이성이냐? 이것이 문제로다.

https://m.blog.naver.com/yoondy2000/221299919667